… Thomas Rosenlöcher, einem guten Dichter, der kein Freund war aber eine Zeit lang ein wichtiger Weggefährte. Gestern ist er in Kreischa, nahe seiner Heimatstadt Dresden, „nach schwerer Krankheit“, wie Hörfunk und Presse heute vermelden, gestorben. Maßgeblich ist das für mich nicht.

Gedanken und Sympathien, die während unserer Begegnungen und vor allem in der gemeinsamen Zeit am Leipziger Literaturinstitut entstanden, kann sein Tod nicht löschen. Sie wirken sich weiter auf mich aus und gehen in andere Zusammenhänge ein. Fast noch besser gefällt mir die Vorstellung, sie würden sich auch bei Gestorbenen nicht einfach auflösen, sondern an elementaren Teilchen haften bleiben und mit ihnen – anders als hergekommen – zurück in kosmische Weiten gelangen, hinein in neue Daseinsformen. Wunderbar wie die Rosenlöcher’schen Texte.

Drei Jahre lang, von 1976 bis 1979, hockten wir mit einem Häuflein Ausgesuchter, die die Absicht hatten, Wortgebilde zu errichten, in jenem Institut. Schon nach wenigen Wochen, rascher als es sonst der Fall gewesen wäre, wurden wir durch das Biermann-Desaster aufeinander aufmerksam. Der DDR-Staat hatte im Herbst 1976 dem populären Barden und Staatsfeind nach einem gestatteten Auftritt im Westen die Wiedereinreise in die DDR verweigert und eine unerwartet heftige Reaktion vieler Künstler und Intellektueller des Landes hervorgerufen, die manche Historiker heute als wichtigen Beschleuniger zur sogenannten Wende hin ansehen.

Damals bewahrtest du deine Gedanken und Gefühle vorzugsweise und vorzüglich in Gedichten auf, scheinbar leicht(sinnig)e Gebilde, genau besehen erstaunlichen, ja ungeheuerlichen Ausmaßes. Mit einem außergewöhnlichen Versverständnis brachtest du sie zuwege und mit unbeirrter Sorgfalt, Geduld und Präzision und übertrugst diese Arbeitsweise später auf gleichermaßen exzellente Prosatexte.

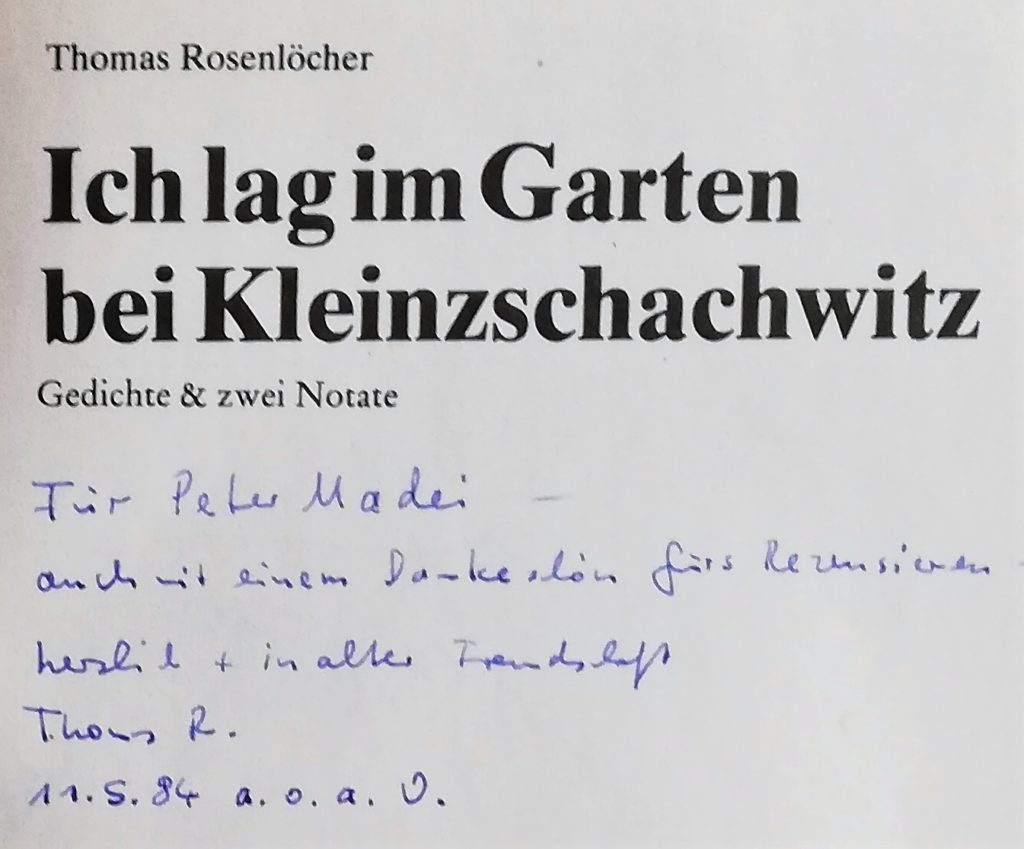

Das braucht Zeit, aber die nahmst du dir unerbittlich und rücksichtslos und ließt mich nochmals drei Jahre auf deinen ersten Gedichtband warten. 1982 erschien „Ich lag im Garten bei Kleinzschachwitz“. Eine Rezension ließ ich mir nicht nehmen, veröffentlicht in Heft 4/1983 der damals populären Literaturzeitschrift „Temperamente. Blätter für junge Literatur“:

„Als Neugieriger stand ich am Zaun, sah prüfend hinüber, hinein in diese Kunst-Landschaft (hab meine Erfahrungen mit Fallgruben und lauernden oder bissig kläffenden Eigentumshütern) und wagte dann den Schritt durchs nur angelehnte Tor. Dürre Schrebergartengeometrie, betören oder betäuben oder schockieren wollende Duftarrangements, auch selbstgefällige Besitzanzeigen ließ die Außenansicht nicht erwarten; dennoch überraschte mich jenes ‚Grün von nie gesehenem Ausmaß‘. Aus der wohlerwogenen Abstimmung aller Einzelheiten zu einem gleichermaßen dichten wie durchdringlichen Ganzen schien es sich zu ergeben.

Gelassen empfing mich der Dichter, ‚den Ellenbogen aufgestützt‘ auf seinem runden Tisch, beiläufig ‚den Mittelpunkt der Welt‘ markierend. Er bat mich zu keinem Wortkohlmenü, ließ mich atmen und umgehen in seinem Universum, ganz wie es mir beliebte. So wurde ich vertraut mit seinen Dimensionen, die Stille heißen und Himmel und Licht.“

So schrieb ich über dein ‚verdichtetes‘ GrundStück in der Weitling Straße 4, das Wissenlose schon wegen des Ortsnamens „Kleinzschachwitz“ für einen KleinGarten halten mögen. Zwar war es kein Wäldchen oder Park, doch mit einem ansehnlichen Baumbestand bewachsen, keine zweihundert Meter entfernt von der Elbfähre hinüber zum Pillnitzer Schloss, in dem – das wusstest du natürlich – anno 1747 anlässlich einer sächsisch-bayerischen Doppelhochzeit das Gelegenheitsspiel „Die Hochzeit des Herkules und der Hebe“ von Christoph Willibald Gluck einmalig aufgeführt wurde.

„Zwietracht und Not sind zu Ende, / Reichen wir froh uns die Hände! / So sei es immerdar“, heißt es im Schlussquartett dieses ViererSpiels, nicht als unverbindliche Floskel geträllert, sondern ein eindringlicher Friedensappell an den versammelten Hofstaat und seine bajuwarischen Gäste nach sieben Jahren Krieg zwischen Bourbonen und Habsburgern im Herzen Europas.

Seinerzeit von der berühmten italienischen Theatertruppe des Pietro Mingotti dargeboten, bekam ich 1987 die Gelegenheit, Glucks musikalisch-poetische Ermahnung mit dem Hallenser „teatro mobile“ – das erste und wohl einzige freie Musiktheater der DDR – zu aktualisieren und das Projekt und seine Hintergründe auf einer Internationalen Wissenschaftlichen Konferenz während der Dresdener Musikfestspiele vorzustellen.

Das in wenigen Tagen bevorstehende Osterfest ist nicht das erste, an dem mir dein Gedicht „Ich bin der Hase mit den langen Ohren“ einfällt. Im Gedichtband hast du es an sechster Stelle eingeordnet:

„He wie ich hetz meine Läufe trommeln die Erde / Wo anzukommen und wo ich ankomm / Sitzen im Klee schon die Igel und rufen Wir sind allhier / Daß ich Haken auf Haken schlag purzelbäumlings hangabschieß / Daß mein Herz tickt Daß sich meine Augen / Nicht zu verlieren die ferne Linie des Horizonts / Fast aus den Höhlen verlieren bei diesem Lauf hangauf jetzt / Niemals will ich (ich keuch) mich in den Acker legen / Wie mein Vorfahr bei Grimms (ich taumle von Furche zu Furche) / Bin nur ein Kopf von der mittleren Art aber mit Ehrgeiz gerüstet / Mit langen Ohren bestückt Wie fliegen die trefflichen Löffel / Da ich so wetz mich abäschre hoffend / Auch einst vom Wortkohl der Weisheit zu fressen. //“

Ich könnte in Tränen ausbrechen und die Fäuste ballen. Ich tue beides. Meinetwegen. Deinetwegen, der du – denn dein Lauf war kein Lauf gegen die Uhr sondern in der Zeit – jetzt doch im Acker liegst. Geschafft vom Geschaffenen. Erledigt? Demnächst auferstanden?

„Bewegung ist kein Allheilmittel, nicht nur der fraglos ursächliche Antrieb unseres Werdens, sie ist auch der rastlose Umtrieb unseres fragwürdigen Gewordenseins. ‚Beweg dich, in deiner Wahrheit weißt du, / wie sehr du das brauchst, und auch ich / renne umher in den Räumen, / trachtend, daß ich sie ausfüll‘“, schrieb ich weiter, dich zitierend, in der Rezension.

Mit der ich mich ein wenig trösten kann. Mit deinem WortWeitblick über bewegte Zeiten, in denen wir uns mehr und mehr zu Getriebenen machen, zu Flüchtenden und Strauchelnden und Stürzenden. In eine Zeit, wo, beispielsweise ein sehr guter Dichter nicht mehr der beste sein muss? Vermutlich wäre das auch dir zu viel des Guten.