Der Shuttle-Bus fährt die Frankfurter Straße hinunter ins Fuldatal und dort zwischen Fluss und Karlsaue den Auedamm entlang bis zur überdimensionalen blauen Spitzhacke von Claes Oldenburg, die seit der documenta 7 in der Uferböschung steckt. Wieder hinauf und am Theater vorbei, fahre ich bis zum Steinweg, esse eine asiatische Nudelportion, lauwarm, weil der Imbiss einen Stromausfall hat und beginne einen zweiten Rundgang. Die Wartenden vor dem Fridericianum schlängeln sich immer noch gute einhundert Meter zwischen Kapitalismus-Gegnern und Sonnenanbetern. Hinter mir schwäbelt es. Minutenlang wird allen Ernstes die Aussprache des Gebäudenamens beratschlagt und „Frideritschianum“ in die engere Wahl genommen.

Im vermeintlichen Herzen der dOCUMENTA (13) häufen sich interne Warteschleifen. Beypässe werden kaum akzeptiert. In der Rotunde befindet sich unter anderem eine Rekonstruktion von „BCCI, ICIC & FAB, 1972-91“, eine der letzten Arbeiten des Amerikaners Mark Lombardi mit dem umstrittenen Tod im Alter von nur 49 Jahren im Jahr 2000. Seine Zeichnungen sind lakonische Landkarten und Soziogramme der globalen Verstrickung von Politik, Wirtschaft und Terrorismus zu Zeiten Georg W. Bush senior.

Eine überraschende Begegnung mit Einstein, Planck, Heisenberg und Schrödinger beschert der österreichische Physiker Anton Zeilinger mit Quantenexperimenten zur mikrokosmischen Teleportation. Ich brauche mich nur für das berühmte Kamel zu halten, das ein Nadelöhr passiert und habe einen exclusiven Ausweg aus jedem nur denkbaren Schlamassel.

Eine Injektion puren Entsetzens holt mich wieder in die Realität. Die Fotografien, Filme, Skulpturen und Installationen von Kader Attia „leben von der Spannung zwischen äußerlich-sinnlichem Reiz und kontroversen Inhalten“, heißt es im „Begleitbuch“, ein guter Grund, mich ihm nicht vorschnell verschrieben zu haben. Ich kenne kaum eine kunstwissenschaftliche Betrachtung, die ihren Gegenstand tatsächlich berührt und verspüren lässt. „The Repair from Occident to Extra-Occidental Cultures“ des Franzosen, der in Berlin und Algier lebt, ist eine exakt in den Raum justierte Sammlung von Verletzungen persönlicher, ethnischer und kontinentaler Dimension, weit mehr als ein afrikanisches Kulturverzeichnis. Mit den übergroßen Kopfskulpturen, die nach Fotografien plastischer Operationen an verstümmelten Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg gearbeitet sind, wächst die Gewissheit, dass hier das Schreckensbild einer Jahrhunderte währenden Kolonisation des Kontinents zum kollektiven Gedächtnis geballt und daraus die Einsicht gepresst wird, dass wir Europäer es waren und sind, die das zu verantworten haben. Mit der noch ziemlich neuen Erkenntnis der Genforschung, dass unser aller Ursprung just in dieser Gegend liegt, wird die akribische Sammlung zum hochnotpeinlichen Aushängeschild unserer Verantwortungslosigkeit. Die, die ich beobachte, verfallen schon bald nach dem Eintritt in Einsilbigkeit und finden zumindest in der Zeit hier drin nicht mehr aus ihr heraus. Eine perforierte Stille entsteht und kopfinnen ein Rauschen, in dem sich alles Wahrgenommene auflöst.

Als Zugabe gedacht, wird das Ottoneum für mich ein Höhepunkt. Das Kasselaner Naturkundemuseum ist hier beheimatet. Wie in der Orangerie oder im Neuen Museum ist die ständige Sammlung von Aktuellem durchsetzt, hier besonders wirkungsvoll.

Gleich hinter dem gartenseitigen Portal sind auf alte mit goldschimmernden Glasplatten belegte Tische Barren aus gepresster Ackererde geschichtet. Ohne weitere Erklärung legt ihr so veranschaulichtes Eigengewicht einen anderen Wert der kostbaren Ressource nahe. Das ist Teil des Projekts „When you step inside you see that it is filled with seeds“, mit dem Claire Pentcost eindringlich die systemischen Strukturen unserer Zivilisation in Frage stellt und ein neues Wertemuster entwirft. In dem aus schierer Dunkelheit hervorgeholten Raum daneben bietet die in Atlanta geborene Amerikanerin Saatgut „als das älteste quelloffene Wissenssystem der Geschichte“ an. Schon aus diesem Grund darf es weder privatisiert noch patentiert und also profitabel werden! Im Gartenbereich hat sie senkrecht mit Erde befüllte Säulen aufgestellt, in denen in ackerlandarmen Gegenden Gemüseanbau intensiviert werden kann. Um fruchtbare Erde herzustellen, beteiligt sie sich an der Universität Kassel an der Entwicklung von Wurmkompostern.

Wie Ideen und Materie, sich verknüpfend, scheinbar en passant zu Fiktionen werden, untersucht die Norwegerin Toril Johannessen. Erliege ich ihnen so leicht, weil das so einfach geht oder weil sie so verführerisch sind?

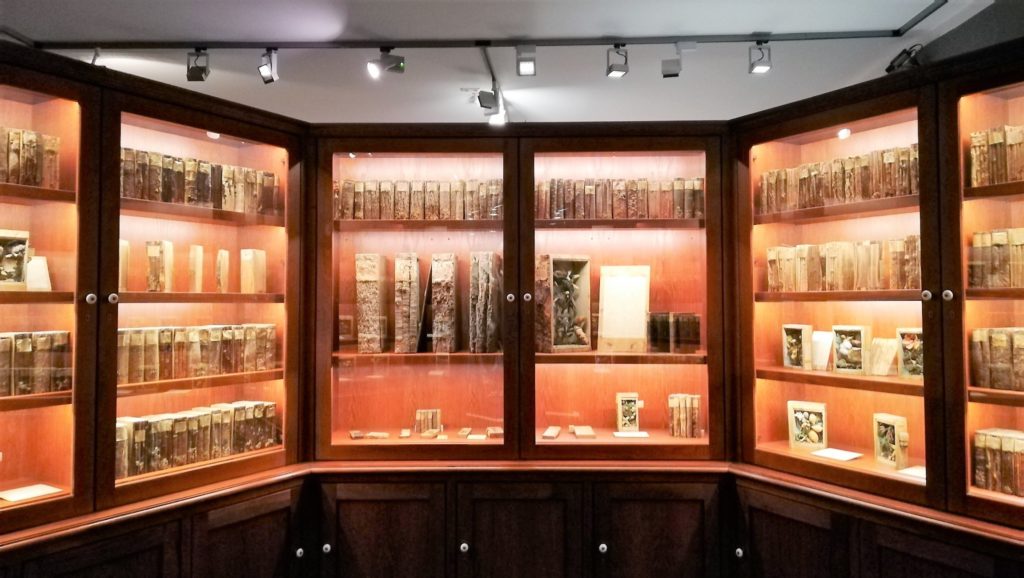

Im zweiten Obergeschoss hat der US-Amerikaner Mark Dion ein Eichenholzdomizil für eine zwischen 1771 und 1799 von Carl Schildbach angefertigte „Holzbibliothek“ geschaffen. Diese Xylothek, die der Tiergartenaufseher des sächsischen Landgrafen Friedrich II. kunstvoll in 530 in Buchform gearbeiteten Kästen unterbrachte, gibt Auskunft über 441 heimische Baumarten. Die ‚Buchrücken‘ sind mit der Rinde der jeweiligen Bäume beklebt und beschriftet. Die Kästen enthalten getrocknete Blätter oder Wachsrepliken von Zweigen, Blütenständen und Früchten. Mit dem Sechseck aus Eichenholz steht die Enzyklopädie aufs Neue zur Verfügung, erweitert um sechs Bände, von denen fünf analog zu fünf Intarsientafeln auf den Außenseiten die in Schildbachs Sammlung fehlenden Kontinente ergänzen.

Gleichzeitig spielt das Sechseck auf das Projekt „7000 Eichen“ von Joseph Beuys an. Dieser ließ für die documenta 7 im Jahr 1982 auf dem Friedrichsplatz 7000 Basaltblöcke aufhäufen, um von Menschen verursachte Umwelt-Lasten zu symbolisieren, die sich aber abtragen lassen. Wer 500 D-Mark spendete, für die an anderer Stelle ein kleiner Eichenbaum gepflanzt wurde, durfte einen Block entfernen lassen.

Der Akku meiner Kamera hat schon im Fridericianum Leerstand gemeldet, mein eigener signalisiert nur noch mäßige Reserven. So setze ich mich eine Viertelstunde an den Friedrichsplatz und lasse dem frühen Samstagabend den Vortritt und die Kunstschau Revue passieren. Ist sie ein großes Unterfangen oder auch nur eine Fiktion? Ich ahne, dass ich die Antwort auf diese Frage selbst finden muss. Nur dann wird mir, solange ich bin, Hoffnung bleiben.

Aus der dOCUMENTA-Buchhandlung nehme ich das Begleitbuch ins Gepäck und den Weg treppauf zum Bahnhof, wo im Bali-Kino der spanische Regisseur Albert Serra mit dem Film „The Three Little Pigs“ aufwartet, der mit „Limited Art Project“ von Yan Lei korrespondiert. Der Film macht die einhundert Ausstellungstage zu einhundert Drehtagen, aus denen nach und nach der Film von den drei Schweinchen entsteht. „Das Märchen von den drei kleinen Schweinen beruht auf der Dreierregel als einer Methode, eine Lösung zu finden, mit der man die Katastrophe – den Wolf – vermeiden kann.“ Texte von Johann Wolfgang von Goethe, Adolf Hitler und Rainer Werner Fassbinder wählt Albert Serra aus, um auf die Suche nach einer europäischen Identität zu gehen. Die ist im Sommer 2012 im kurhessischen Kassel so greifbar wie des Kaisers neue Kleider.

I like this web site very much, Its a real nice office to read and obtain information.Money from blog