In fortwährender Beschleunigung sind fünf Jahre eine lange Zeit. 2012 eröffnete ich meinen Blog mit zwei Gängen durch Gebäude und Gelände der dOCUMENTA (13). Der Besuch der documenta 14 ist eine Gelegenheit, diesen Zeitraum zu verklammern und in eine Frist umzuwandeln, in der ich, zunehmend bewusster, LebensZeichen aussende zurück- und vorausblicke. Geblieben ist die Neugier auf die Welt und die Neugier auf die Kunst weltweit. Wie reagieren kreative Menschen auf die Eigenart der Gattung, sich selbst immer konsequenter in Frage zu stellen? Wie lösen sie Maß und Anmaßung in ihren Lebensweisen auf?

Der Kamera-Akku ist diesmal noch schneller leer als vor fünf Jahren. Der eigene auch? Von Überdruss im Laufe der ‚Begehung‘ kann keine Rede sein, trotzdem habe ich nach gut sechs Stunden genug gesehen. Weil mir das Wesentliche klar geworden ist?

Diesmal ist es ein Donnerstag. Ich parke in einer Nebenstraße unweit vom Bahnhof und kann bequem zu Fuß zum Friedrichsplatz laufen. Um mein Ticket kümmert sich eine Zehn-Minuten-Schlange. Sonst ist es nirgends überfüllt an diesem Tag, einzig in einem engen Aufgang zu einem Ausstellungsraum hoch oben im Fridericianum.

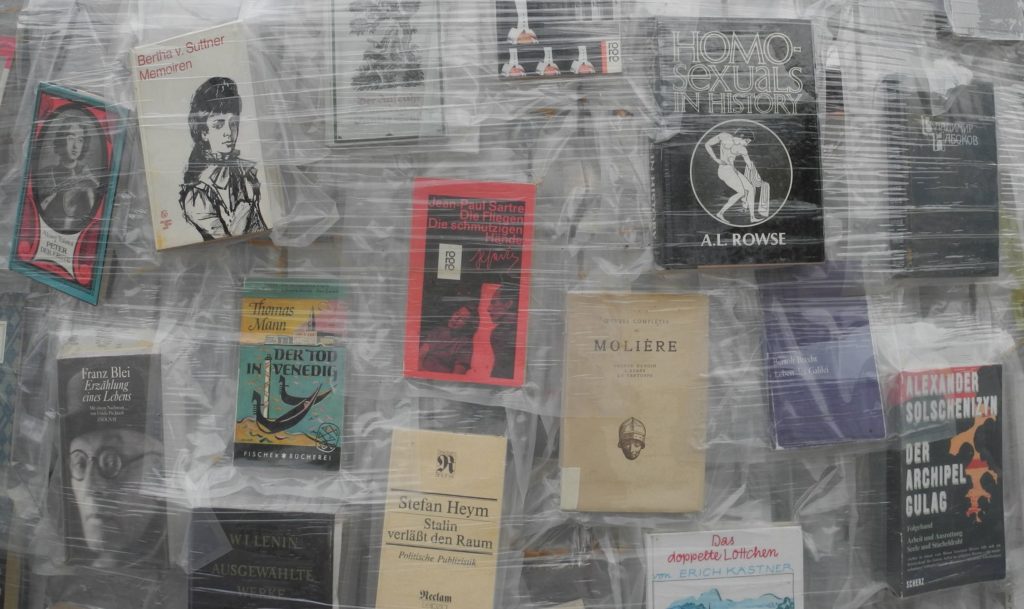

Auf dem Friedrichsplatz, auf dem 2012 Doccupy-Camper gegen den Kapitalismus kampierten, steht diesmal ein „Parthenon der Bücher“. Die Stahlrohrkonstruktion mit originalen Ausmaßen von 70 mal 30 mal 10 Metern ist dem im 5. Jahrhundert v. Chr. errichteten Tempel für die Stadtgöttin Pallas Athena auf der Akropolis nachempfunden. Das Projekt der argentinischen Konzeptkünstlerin Marta Minujìn setzt ein Zeichen gegen Verbote von Texten und die Verfolgung ihrer Verfasser.

Es ist eine Wiederaufnahme ihrer eigenen Arbeit aus dem Jahr 1983, mit der sie, kurz nach dem Zusammenbruch der Militärdiktatur, Bücher versammelte, die in dem überwundenen Regime verboten waren. Bücher und ihre freie Verbreitung als ein unverzichtbarer Bestandteil von Demokratie, das ist die Botschaft.

In Kassel ist die Konstruktion mit tausenden von in Folie geschweißten Büchern behängt, die irgendwo und irgendwann einmal verboten waren. Die Öffentlichkeit ist eingeladen, entsprechende Bücher zu spenden und so selbst Teil des Werkes zu werden. So erhebt sich, in hehrer Gestalt, der freie Geist über niedrige Gesinnungen und weist gleichzeitig auf sie hin. Schließlich verknüpft dieses Werk auch Kassel mit der griechischen Metropole, mit der gemeinsam die documenta 14 diesmal die Kunst der Welt teilt, wie die wirklichen Dramen, die sich hier wie dort abspielen.

Als Mahnung oder als Gegebenheit? Diese Irritation wird mir mit auf den weiteren Weg an diesem Tag gegeben und darüber hinaus für den Ort, von dem ich komme. Verknüpft dieser Parthenon aber auch Kassel mit der griechischen Metropole, mit der die documenta 14 die Kunst der Welt teilt? Sind es nicht die Dramen, die sich hier wie dort abspielen?

Im Fridericianum, in der documenta-Halle, in der Karlsaue, im Palais Bellevue und in der Neuen Galerie verfestigt sich mein Eindruck einer inzwischen auf Gedeih und Verderb mit der Realität verwobenen Kunst. Natürlich weiß ich, dass das die Konzeption der Kuratoren ist, nur eben, und das wird (mir) beim Gang hindurch bewusst, eine unumgängliche.

In einem „Daybook“ entwickelt das KuratorenTeam „eine politisierte, transversale Lesart unseres gegenwärtigen Augenblicks und der mit ihm verbundenen Geschichten“. Dafür wird jedem der 163 Ausstellungstage in Athen und Kassel je eine Künstlerin oder ein Künstler zugeordnet und dieser Kalender mit einer Zeitachse überlagert, die entsteht, weil darüber hinaus alle Beteiligten ein für sich bedeutsames Datum nennen. Diese Achse reicht von der Zukunft bis zurück an den Anfang der Worte (Johannes 1,1) oder Taten (Johann Wolfgang v. Goethe) oder Stille (Georg Büchner).

Ziel dieses Konzeptes ist, „eine Vielfalt von Ideen und Sprechweisen“ zu zeigen, „die dem Leben selbst innewohnen“, um „eng an dem zu bleiben, was das Wesentliche jeder künstlerischen Praxis ist und was im Grunde das Leben ausmacht, das wir kollektiv und bewusst teilen können“. Ein „Reader“ geht dem Konzept der documenta 14 mit der Frage nach, „wie die Turbulenzen der Vergangenheit und der Gegenwart unsere gemeinsame Zukunft prägen werden“.

Beide Publikationen kosten je 35 €, so dass ich mir nur das „Daybook“ kaufe. Ist es denkbar, dass ein Staat solche Editionen für jeden Interessierten erschwinglich macht? Es wäre der erste, dem das mehr Wert wäre, als brauchbare Untertanen.

Spielerisches, das die Lust am Zufall feiert und der Ernsthaftigkeit die Langeweile raubt, fehlt dennoch nicht. Wie es um diese Freiheitsgrade bestellt ist, oder ob ich um meine Lebenslust heute mehr denn je bangen muss, ist ebenfalls Kunstgegenstand.

Auf den Boden der Eingangshalle des Fridericianum projiziert Nikos Alexiou ein farbenfrohes geometrisches Muster, das mit digitaler Technik Mosaike eines orthodoxen Klosters ins 21. Jahrhundert transformiert. Nach kurzem Aufenthalt unter der Farbendusche kann ich die Buntheit in der Sammlung des Athener Nationalen Museums für zeitgenössische Kunst gut verteilen. Es mögen sich die Nasen der Lutherländer ob des Althergebrachten despektierlich rümpfen, aber am Ägäischen Meer hat Kulturelles wahrscheinlich eine etwas längere Halbwertszeit.

Auch Kontinuität ist ein in diesem Ausmaß ein wichtiges Wort. Lucas Samaras, Gast der documentas 4 bis 6, zeigt sich nach 40 Jahren erneut. Mit Spiegeln faltet er den Raum auseinander und ermöglicht dem Betrachter einen Wechsel der Perspektive, ohne die eigene verlassen zu müssen. Ein verspielter Geniestreich.

„Hopscotch“ nennt Vlassis Caniaris sein Environment aus dem Jahr 1974. Kopflose Attrappen stehen um ein Hüpfspiel herum, das auf Mechanismen einer Arbeitsmarktpolitik für Immigrant:innen hinweist und mit weiteren Objekten auf die Lebensbedingungen jener ‚Gastarbeiter‘, die seit den späten 1950er Jahren durch das westliche Europa ‚wandern‘. Reflektiert wird die für diese Gruppe seit einem halben Jahrhundert unsichere Wirklichkeit, wird territoriale Verdrängung, gesellschaftliche Ausgrenzung, nationale Identität und verweigertes Bürgerrecht.

Um über Nationalflaggen zu laufen, die Costas Varotsos digital auf Acrylglas gedruckt und auf dem Boden des Turmzimmers im Fridericianum ausgelegt hat, muss ich die schon erwähnte Wartezeit nehmen. Auch beim vorsichtigen Gehen bricht und splittert es unter den Füßen, und nach und nach entsteht ein Scherbenteppich, in dem sich das Stolznationale in kunterbunte Unkenntlichkeit auflöst. Ist das zu naiv für die bitterböse Wirklichkeit?

In der documenta-Halle zeigt der mexikanische Komponist Guillermo Galindo seine „Fluchtzieleuropahavarieschallkörper“. Auch er nimmt eine Idee wieder auf, die dem Projekt „Border Cantus“ von 2012 zugrunde lag, für das er entlang der amerikanisch-mexikanischen Grenze, „eine der am stärksten militarisierten Zonen Nordamerikas, von Flüchtlingen, Migrant_innen und Grenzschützer_innen“ zurückgelassene Objekte sammelte und sie in Instrumente verwandelte, in „Konstrukte, die in die Welt hinaus klingen“, verwandelte.

Für Kassel und Athen hat Guillermo Galindo neue Musik für Grenzüberschreiter komponiert und durch subtile Eingriffe an Fundstücken neue Instrumente geschaffen: „Mesoamerikanische Kulturen gehen davon aus, dass unsere Besitztümer und die Geräusche, die diese machen, auf vielfältige Art mit unserer Reise auf diesem Planeten verbunden sind.“

Mit seiner Arbeit „Aufstand“ betrachtet der Malinese Aboubakar Fofana „die bisher unbemerkten Facetten der Substanz Indigo. Indigo wurde von verschiedenen Kulturen aller Kontinente verwendet. Es verfügt über eine tiefe spirituelle Bedeutung und setzt sich gegen die Vergänglichkeit restriktiver Denkweisen durch. Vom 17. bis 19. Jahrhundert war Indigo ein Symbol für Status und Gesundheit in ganz Europa. Ab den 1740er Jahren wurde insbesondere South Carolina zu einem Hauptlieferanten. Mit der hohen Nachfrage stieg auch die Einfuhr afrikanischer Sklav:innen nach Amerika, und die wachsende Gier führte zu einer weiteren Enteignung von Grund und Boden der Ureinwohner:innen. Später beschleunigten Chemiekonzerne die synthetische Herstellung von Indigo. Dies ließ natürliche Methoden und Jahrhundertealte Traditionen schrumpfen.“

In Frankreich zu einem Meister der Kalligrafie gereift, kehrte Aboubakar Fofana nach Westafrika zurück, sammelte – sein Lebenswerk – das in der Industrialisierung zerfallene Wissen über die natürliche Herstellung des Indigo und holte in Jahrzehnten verlorenes Wissen zurück, schuf eine Poesie des Indigo: blaues nichts / ein hauch von blau / pastellblau / lebendiges blau / azurblau / blauer horizont / ultramarinblau / klares dunkles tiefes / himmelsblau.

„Fofanas Werk ist als bewusster Versuch zu verstehen, seine Techniken und Materialien ebenso zu bewahren und zu schützen wie das Umfeld und die Philosophien, die sie hervorgebracht haben. Die natürliche Welt in Kombination mit unseren menschlichen Fähigkeiten ist für ihn unser aller Anfangs- und Endpunkt zugleich.“