HARVEST 1

„Idealerweise kann lumbung ein Modell sein, das viele Menschen besitzen, anpassen, entwickeln und benutzen können“, heißt es im „Handbuch“ der documenta fifteen. „Die Art, wie Zellorganismen oder rhizomartige Strukturen sich selbst aufspalten, um klein zu bleiben, ist ein nützliches Modell. Ein großes Format bringt unabsehbare Folgen mit sich.“ Wieso bestimmen dann Großformate und hierarchische Strukturen unser Leben? Hat sich das einfach so ergeben oder fühlen wir uns in ihnen besser aufgehoben? Täuschen wir uns? Selbst?

„Der schwierigste Aspekt bei der Erzeugung von lumbung ist der Aufbau von Vertrauen und Affinitäten.“ Das klingt gut, aber ist es auch gut möglich? Meiner Erfahrung nach spielt Intelligenz nicht die entscheidende Rolle, um Vertrauen, Gemeinsinn und Toleranz zu entwickeln, ebensowenig wie KI. Menschliche und künstliche Intelligenz können aber hilfreich sein. Momentan sind sie es kaum. Bis wir herausfinden, woran das liegt, sollten wir uns besser nicht allzu viel vormachen.

„Das, was wir (hier) machen, ist eine documenta-Version von lumbung“, erklären ruangrupa und das Künstlerische Team der documenta fifteen und weisen darauf hin, dass „eine der größten Herausforderungen darin besteht, ob sich die entstandenen Beziehungen aufrechterhalten lassen, ohne der alten Logik der Ressourcen zu folgen“, die diese Beziehungen regelmäßig den eigenen Interessen unterordnet und sie zurechtbiegt, bis sie „domestiziert, systematisiert und institutionalisiert sind“. Das wirft die nächsten Fragen auf.

Können überhaupt Beziehungen „ohne die Illusion oder die Verheißung von Kapital (in finanzieller, sozialer, kultureller oder sonstiger Gestalt) zustande kommen“? Kann lumbung „unter Verwendung eines nicht-transaktionalen Ansatzes Bestand haben“?

‚Transaktional‘ ist ein Begriff des Onlinemarketings. Transaktional wird Suchanfrage im Internet genannt, bei der die Suchenden nicht nur schauen wollen, sondern schon eine Kaufabsicht hegen. Dank zuvor gesammelter Informationen über diese Personen ist beispielsweise Google in der Lage, eine Kaufabsicht zu erkennen. Dann wird dazu passende Werbung geschaltet oder es werden alternative Lösungen angeboten. Verkauft/gekauft soll unbedingt werden.

harvest nennen die lumbung-Leute, was sich „aus ihrer eigenen Perspektive, Herangehensweise und künstlerischen Praxis“ während der documenta fifteen ergibt. „Harvests können die Form eines Notizzettels, einer geschriebenen Geschichte, einer Zeichnung, eines Films, eines Tondokuments oder eines Meme annehmen“. Selbstredend ist nicht jeder Notizzettel und jedes Meme, wie ein kreativer Inhalt genannt wird, der sich vorwiegend im Internet verbreitet. Wahrscheinlich die wenigsten Zettel, Filme, Memes sind Ernte, auch die nicht mit ganz vielen ‚Likes‘.

Auf Schwierigkeiten und Konflikte, mit denen wir es zu tun haben, geht das transaktionale Geschäftsmodell nicht nur nicht ein, sondern verstärkt sie. Ernte würde ich das nicht nennen, auch nicht diesen Blogeintrag in sieben Teilen, der von meinen Entdeckungen in Kassel erzählt und zeigt, wie mir in diesen Tagen zumute war und auf welche Gedanken ich kam.

Mein harvest ist ein Kunstbegriff, der eigenartigerweise wieder dem in der griechischen Antike nahekommt. Dort entstand – zur Unterscheidung von den ‚Artes mechanicae‘, den ‚praktischen Künsten‘ – der Kanon der ‚sieben freien Künste‘. Seine Basis bildeten Grammatik, Rhetorik und Dialektik, auf denen die vier Wissenschaften Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie fußten. Das war der kulturelle Kern der antiken griechischen Gesellschaft, aus dem heraus die Welt im Zusammenhang erkundet wurde. In ihm erwuchs das Wissen, prägten sich Werte aus, wurden Regeln geschaffen und Lebensziele definiert.

Das vielleicht fatalste Defizit dieses Ansatzes war, dass sich nur Männer die Kompetenz gaben, daraus eine kulturelle Praxis zu entwickeln und auch nur solche, die sich um Broterwerb und andere Alltäglichkeiten nicht (mehr) kümmern mussten. Dass das im Konsens mit den Frauen und Broterwerbern über die Bühne gegangen sein soll, kann ich mir schwerlich vorstellen.

Mit seinem Zuwachs verzweigte sich das Wissen in der Folge. Bald lohnte es, sich zu spezialisieren. Bald dienten sich – wes‘ Brot ich ess, des‘ Lied ich singe – zahllose Emporkömmlinge den Mächtigen an und stellten ihre Fähigkeiten und Talente deren Wünschen und Plänen zur Verfügung. Der heute hoch verehrte Forschungsreisende Alexander von Humboldt muss mit der wiedergefundenen Erkenntnis, dass in der Natur alles mit allem zusammenhängt, in dem vor allem in Europa forcierten Trend zur Spezialisierung vor allem irritiert haben. Erst neuerdings, krisengeschüttelt, kommen wir darauf zurück. „Einsatz, Engagement durch alle Schwierigkeiten hindurch können Teil einer neuen kollektiven Geschichte werden, Striche auf einer neuen Landkarte, die von zahllosen Händen gezeichnet wird“, erhofft sich der deutsche Schriftsteller und Historiker Philipp Blom in seinem 2023 erschienenen Buch „Aufklärung in Zeiten der Verdunkelung“.

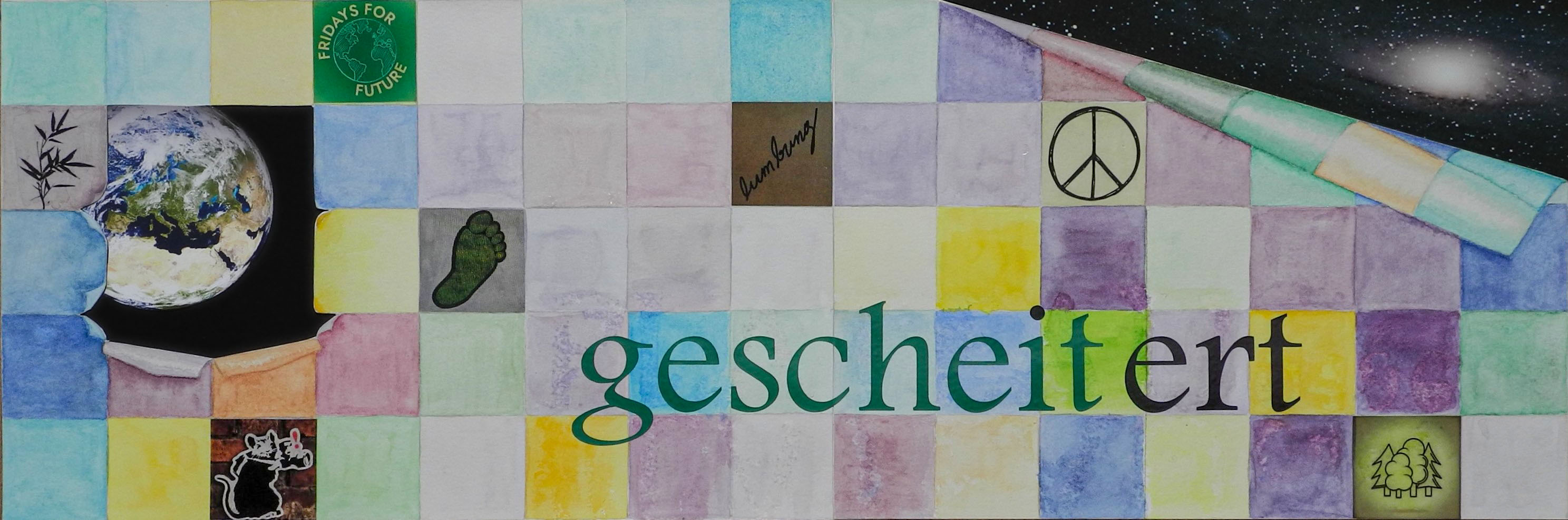

Es spricht nicht allzu viel dafür, dass diese kluge Empfehlung ausreicht, gescheiter als bisher zu scheitern, doch habe ich die Idee der ‚Sozialen Plastik‘ von Josef Beuys noch nirgends so verinnerlicht empfunden, wie auf der documenta fifteen.

Auf der dOCUMENTA (13) im Jahr 2012 fiel mir im Naturkundemuseum „Commoning in Kassel“ der Künstlergruppe AND AND AND auf. Gemeinsam mit dem Fachbereich Ökologische Agrarwissenschaften der Universität Kassel initiiert, schien mir das Projekt damals seiner Zeit noch weit voraus. Es „begreift die Erde mit allen Systemen und Lebewesen sowie die menschliche Kultur, Kreativität und Aktivität als gemeinsam zu erhaltendes und zu nutzendes Gut.“ Der Teegarten vor dem Ottoneum wurde ein Ort, an dem über Biodiversität, Bodenfruchtbarkeit und Verantwortung für Gemeingüter gesprochen wurde: ein Kunstwerk.

„Besser die Gesamtheit dessen begreifen, was getan wurde und was zu tun bleibt, als der alten Welt des Spektakels und der Erinnerungen weitere Ruinen hinzuzufügen“, stand, anknüpfend daran, 2017 im „Daybook“ zur documenta 14. Die Absicht, „eng an dem zu bleiben, was das Wesentliche jeder künstlerischen Praxis ist und was im Grunde das Leben ausmacht, das wir kollektiv und bewusst teilen können“, wurde erklärter Gestaltungswille.

In konzertierter Aktion lenkten verschiedene Akteure Diskussionen zur Bedeutung von Kunst und Kultur für Individuum und Gesellschaft auf Pfade, die nicht nur dem westlichen Kunstmarkt nicht gefielen. Das „bewusst teilen können“ belegten sie mit dem kategorischen Imperativ und reklamierten die Deutungshoheit von Begriffen wie ‚Verantwortung‘, ‚Gemeinwohl‘ und ‚Nachhaltigkeit‘ für sich. Zum Beispiel der Mexikaner Guillermo Galindo mit der Installation „Fluchtzieleuropahavarieschallkörper“.

Entlang der mexikanisch-amerikanischen Grenze, „eine der am stärksten militarisierten Regionen Nordamerikas“, sammelte er von Flüchtlingen, Migrant:innen und Grenzschützer:innen zurückgelassene Objekte und verwandelte sie in Instrumente. „Mesoamerikanische Kulturen gehen davon aus, dass unsere persönlichen Besitztümer und die Geräusche, die sie machen, auf vielfältige Art mit unserer Reise auf diesem Planeten verbunden sind.“ 2017 stellte der Mexikaner mit diesem Kunstwerk das Flüchtlingsthema, wohin es längst gehört: in den globalen Kontext.

Gewählte und selbsternannte Anführer versprechen uns (fahr)lässig Sicherheit und Wohlstand und spielen unseren Anteil am Klimawandel, am Ressourcenschwund, an Umweltschäden, Hungersnöten und Flüchtlingsströmen zu misslichen Pannen herunter. Mit etwas Glück und Geschick, Wachstum und Innovation, hören wir von ihnen seit Jahrzehnten, ließe sich das alles beheben. Dieses Narrativ ist mit den aktuellen Krisen und Katastrophen auserzählt. Was wir begreifen, hatten wir noch nie im Griff.

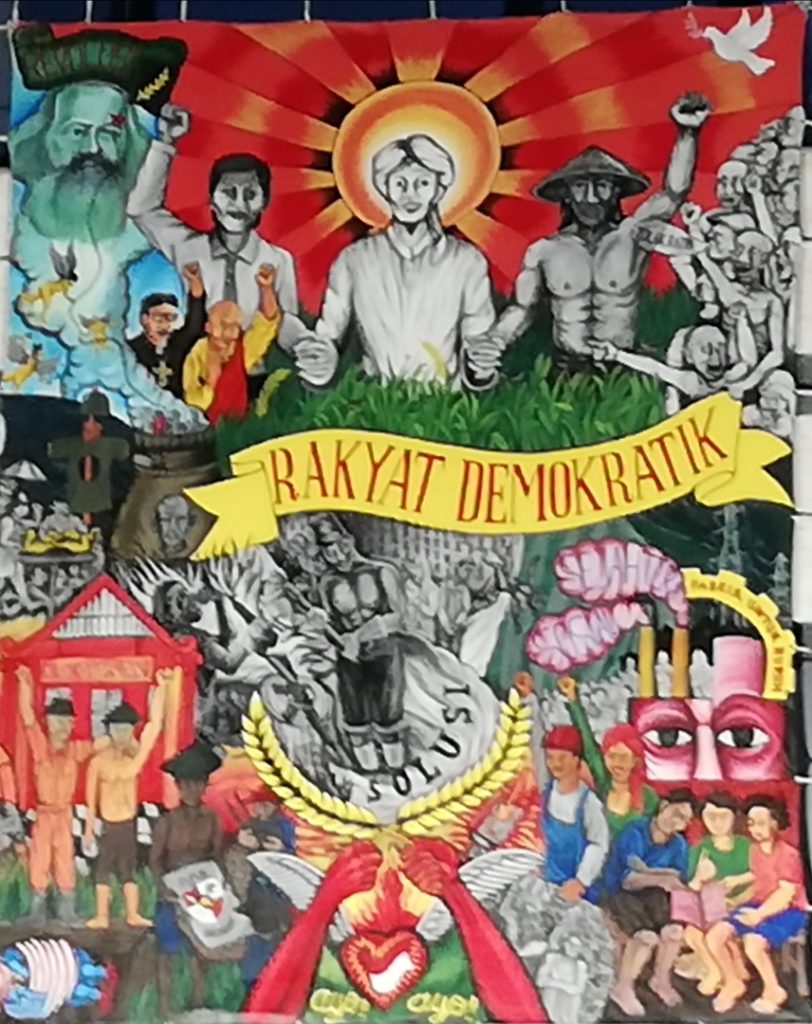

“Wir wollen als Kollektiv in Erinnerung bleiben, das kompromisslos Ungerechtigkeiten anzeigt und bekämpft“, sagt Sri Maryanto, Mitglied von Taring Padi. “Durch das erweiterte Netzwerk und die Zusammenarbeit können wir mehr Aufmerksamkeit gewinnen. Die documenta hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, miteinander, voneinander und gemeinsam zu lernen, um eine bessere Welt zu verwirklichen. Jetzt ist die Gesellschaft am Zug“. Mächtige verlieren Vertrauen. Die Kreativen fangen an, das globale Geschehen neu zu formatieren. Sie entdecken sich als die Ressource, die unseren Fortbestand sichern kann, nicht weniger als Wissenschaft, Forschung und vernunftbasierte Politik.

Auf dem Weg zum Bahnhof will ich dem Gewimmel am Friedrichsplatz gar nicht ausweichen. Ein prickelnder Aperol-Spritz am Restaurant „Alex“ beruhigt es sogar. Der Blick hindurch fällt auf das Banner „Volksdemokratie“ schräg vis-à-vis der Fassade vom Kaufhaus C & A. Taring Padi. Unverkennbar!

Seine Gestaltung ähnelt biblischen Bildergeschichten, wie abendländische Kirchenfenster sie erzählen. Später werde ich lesen, dass es sich um eine Replik handelt. Das Original, entstanden nach dem Sturz des Diktators Suharto im Jahr 1998, haben islamische Fundamentalisten verbrannt. Das Bild verklammert – was für kein Zufall! – meine documenta-Tage in Kassel.