Wann ist ein Fußballspiel gut? Wenn es spannend ist? Wenn die Zuschauer ausflippen? Wenn die bessere Mannschaft gewinnt? Oder der Außenseiter? In meinem biografischen Essay „Hauptsache Fußball“ schreibe ich, warum diese Sportart so gut wie keine andere menschliches Wirken und die Gesellschaft besser veranschaulicht als Politikerreden und die Analysen von Soziologen und Historikern.

Manchmal geschieht im Spiel – über das primäre Ziel, den Sieg, hinaus – noch etwas Besonderes, so wie bei einem der Achtelfinals im „FIFA World Team Cup 2025“ im US-amerikanischen Orlando. Dort spielte die saudi-arabische Mannschaft Al-Hilal Riad, die der Italiener Simone Inzaghi trainiert, gegen das europäische Spitzenteam Manchester City mit dem spanischen Erfolgscoach Pep Guardiola.

Viel Geld ist bei der Clubweltmeisterschaft im Spiel, und das englische Team war bis zu diesem Aufeinandertreffen ein hoch gehandelter Titelfavorit. Es scheidet jedoch aus, denn mit 4:3 in der Verlängerung, nach 2:2 am Ende der regulären Spielzeit, gewinnt der Außenseiter Al-Hilal Riad. Allerdings erleben – Spieler, Betreuer und Zuschauende gleichermaßen – außer dem Siegesjubel und der Niederlage diesmal eben jenes Besondere, das mit dem Ausgang des Spiels wenig zu tun hat.

Nicht nur, weil er selbst gern Fußball spielte, hat Jean Paul Sartre in seinem 1960 erschienenen philosophischen Werk Kritik der dialektischen Vernunft das Fußballspiel auserkoren, um das Phänomen des „gemeinsamen Individuums“ zu erklären. Eventuell macht das den Unterschied, sobald es unserer Spezies nicht mehr nur ums nackte Überleben geht, sondern um eine Ausweitung der Lebensfähigkeit. Anhand des Fußballspiels veranschaulicht Sartre den anspruchsvollen philosophischen Gedankengang.

Was ist denn nun bei diesem Spiel von 22 Menschen auf einem Rasenviereck zwischen An- und Abpfiff außer Sieg und Niederlage möglich? Um keine übertriebenen Erwartungen zu wecken, sei vorher noch gesagt, dass dieses ominöse Besondere nur geschiht, wenn alle beteiligten Spieler die Struktur des Spiels verinnerlicht haben und außerdem die Fähigkeit, virtuos mit dem Spielgerät umzugehen. Geschehen kann, denn selbst wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, reichen immer noch Kleinigkeiten, dass nichts Besonderes stattfindet.

Aber dieses Mal!

Zunächst, wie jedesmal, will jede Mannschaft unbedingt gewinnen, um im Turnier zu bleiben und es im überübernächsten Spiel womöglich zu gewinnen, den Cup in phallischer Begeisterung in die Höhe zu recken und das erkleckliche Honorar zu kassieren, das der Veranstalter ausgelobt hat. Bis aus dem leidenschaftlichen Kampf um den Ball und mit dem Gegner allmählich ein Spiel miteinander wird.

Auf einmal geht es nicht mehr nur um Ballbesitz und Sieg, nicht nur darum, sich aneinander aufzureiben und abzuarbeiten, Zweikämpfe zu gewinnen und das Spiel zu kontrollieren. Auf einmal fangen die Spieler an, sich aneinander zu begeistern und nicht nur an den Teamkollegen, sondern ebenso an den Spielern der anderen Mannschaft und ihrem Gelingen. Auf einmal ist es gar nicht mehr so wichtig, dass das den eigenen Sieg erschwert. Etwas darüber hinaus greift Raum.

Es ist nicht so, dass das Spielziel verloren wäre, doch etwas anderes wird wesentlich: das Entdecken der Ausweitung der eigenen Fähigkeiten im Zusammenspiel. Sarte bezieht das auf eine Mannschaft. Was spricht jedoch dagegen, wenn es – nicht nur im Spiel, sondern im täglichen Leben – den Gegner einschließt? Im Spiel lassen die Akteure und ihre Trainer mit dem Zuwachs im Geschehen keineswegs Vorsicht oder Rücksicht walten. Aber sie gehen in einer Weise miteinander um, die die Fähigkeiten und Möglichkeiten des anderen nicht unterbinden will, sondern auf einmal in die eigene Strategie integriert: als Notwendigkeit und nicht als notwendiges Übel.

Und dabei – ist es nicht wunderbar? – erschöpfen sie sich nicht, sondern verwirklichen die Idee, dass das der tiefere Sinn und Zweck der Veranstaltung sein könnte und dieser Moment die Gelegenheit, sie populär zu machen, die Idee, dass das Spiel über den (Wett)Kampf und die Trophäe hinaus Wirklichkeit entwickeln kann.

Nennen wir das Spielgeschehen, das dazu führt, Impuls. Impuls für ein Level, das von Begriffen wie ‚Ballbesitz‘, ‚Spielkultur‘ oder ‚Siegermentalität‘ nicht mehr abgedeckt wird. Nennen wir es so im Wissen, dass er kurzlebig ist, der kreative Moment und so verlässlich instabil wie ein Radionuklid. Ein Kunstwerk aber keine Illusion. Im Fußballgeschehen löst er sich nach dem Schlusspfiff schnell wieder in Jubel und Enttäuschung auf. Und in der Lebenswirklichkeit?

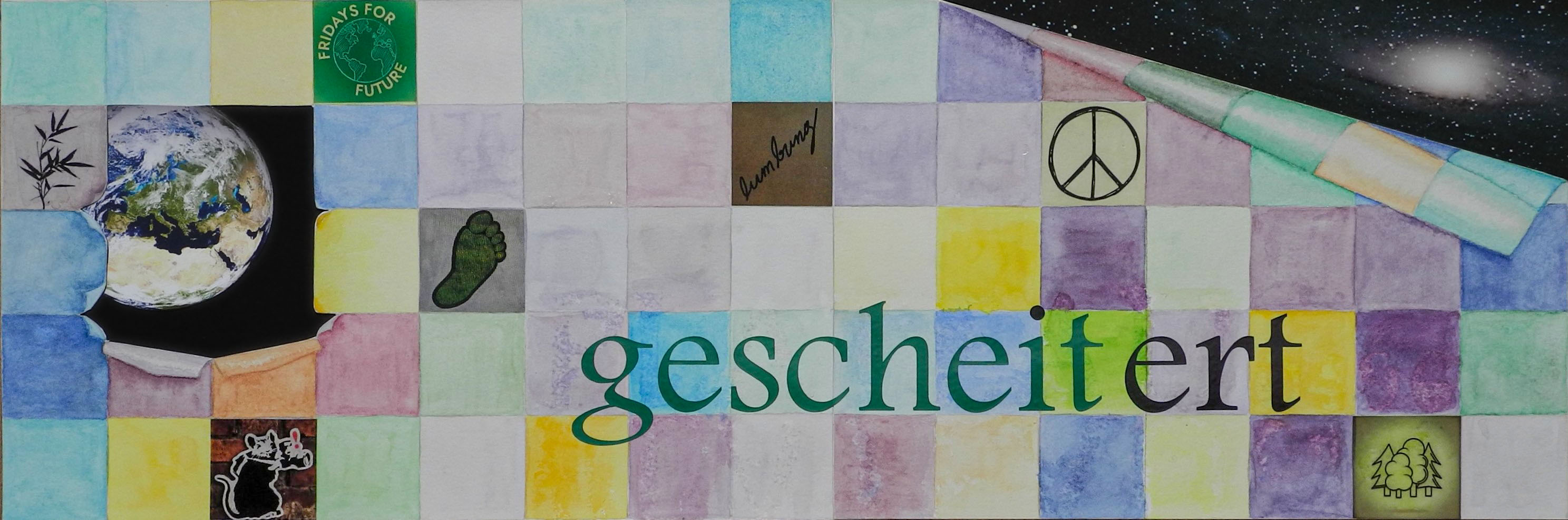

Ist es kaum anders. Selten ist sie so, wie wir sie gern hätten. Können wir die Seltenheit überwinden? Lässt sich mit dem vorhandenen Denken, Fühlen und Handeln auf absehbare Zeit ein Level erreichen, auf dem es nicht mehr zuerst darum geht, Preise zu erzielen und Pokale zu KRIEGen? Können wir, ohne NeuGIER und LEBENslust zu verlieren, ohne dass uns Angst und Bange wird, gemeinsam zuFRIEDEN sein?

Thanks for sharing this valuable information.