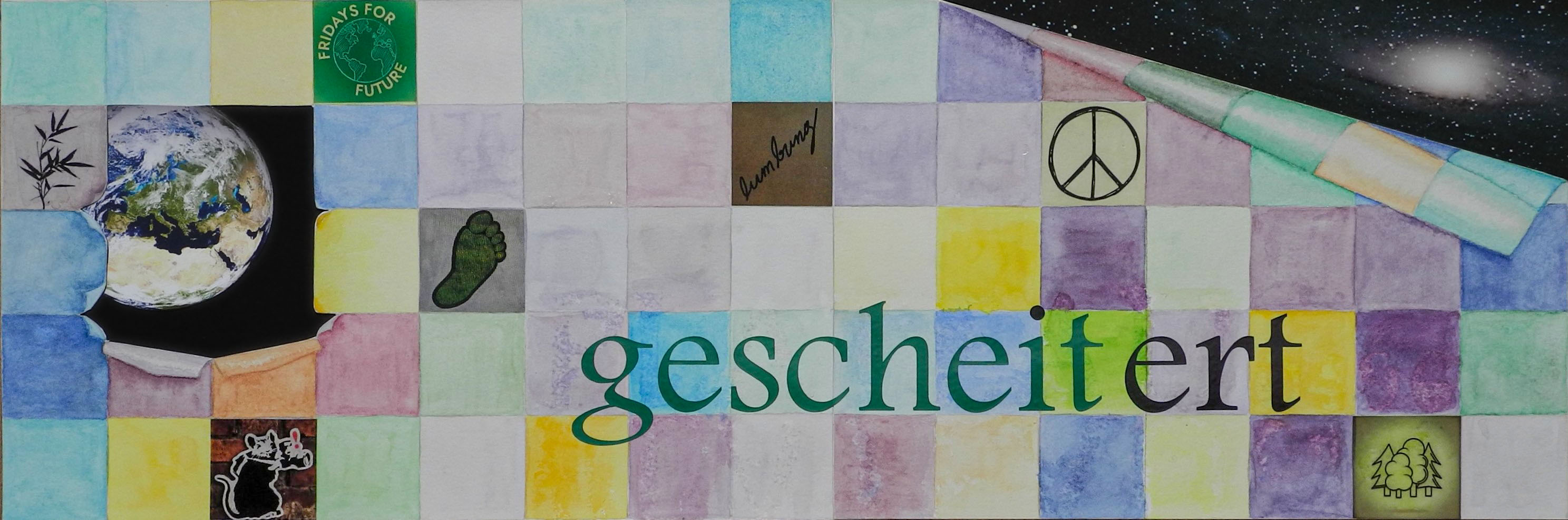

Wie jedes Schreiben sind auch die Texte in diesem Blog ein Anschreiben gegen Vergänglichkeit. Die unumgänglich ist. Muss ich diese Einsicht aber hinnehmen wie einen Leidensweg? Muss ich mich überhaupt darum kümmern? Was macht den Unterschied, ob ich mich gehenlasse oder selbst gehe? Aus einem bedauerlichen in ein interessantes, aus einem belanglosen in ein bemerkenswertes Scheitern? So gescheit wie möglich!

Gescheitert bin ich von Anfang an: in Kinderschuhen, auf Spielplätzen, in Klassenzimmern, in Beziehungen und fortwährend an Möglichkeiten und Erwartungen. Irgendwann fing ich an, mich im Scheitern einzurichten und Verantwortung von mir zu weisen. Was geschah, schrieb ich Wahrscheinlichkeiten und Umständen zu. Bis ich im Wort gescheitert das Wort gescheit entdeckte.

Was für ein Desaster! Was für eine Chance!

Das Partizip gescheitert geht auf das althochdeutsche scheiden zurück, das bis heute spalten und trennen bedeutet. Das Substantiv Scheit, im Plural Scheite oder Gescheit, benennt gespaltenes Holz. Das Wort zerscheitern mit der Bedeutung von in Stücke gehen kam im 17. Jahrhundert in die Sprache. Schiffe zerscheiterten, wenn sie an Klippen zerschellten. Hingegen rettete sich das mittelhochdeutsche schīden, bevor es wieder aus dem Sprachgebrauch verschwand, in das Wort gescheit mit der Bedeutung von unterscheiden (können), von deuten und von Entscheidungen treffen.

Für den französischen Philosophen Gilles Deleuze entstehen Ideen an dem Punkt, an dem Wissen in Nichtwissen übergeht, wo ich keine Gewissheit mehr über mein Denken und Handeln habe. Soll etwas Brauchbares daraus werden, sollte ich zuerst in den Begriffen, die ich verwende, für möglichst viel Gewissheit sorgen. „Hast du weder den Begriff noch die Idee, bleibst du dumm und das war’s“, sagt Deleuze.

Dumm ist zum Beispiel, scheitern und gescheit als Antonyme anzusehen.

Dumm ist es, aus Naturerscheinungen wie Helligkeit und Finsternis, Hitze und Kälte, Klein und Groß, Fülle und Leere Entweder-oder-Welten zu konstruieren und sie in gut und böse, falsch und richtig, stark und schwach, arm und reich zu zerstückeln.

Gescheiter ist es, die Masse in der dunklen Knochenhöhle, auf die wir uns so viel einbilden, mit Begriffen wie Biodiversität, Wechselwirkung, Gleichgewicht‚ Gemeinschaft, Rhizom, ökologischer Fußabdruck, Verantwortung, Vertrauen, Neugier und Kreativität zu strukturieren.

Es erhöht die Chancen, gescheit zu scheitern und nimmt viel Druck aus dem Kessel. Ich muss dann nicht mehr ständig up to date, fit und gesund sein und nicht immer alles richtig machen, um zufrieden zu sein. Ich muss dann nicht fortwährend mein Leben rechtfertigen, Wachstum generieren, Ziele in Siegerpose erreichen und Rekorde erbrechen, muss nicht mehr alles tun, was geht und darf auch vieles bleiben lassen.

(Gescheit gescheitert habe ich mich letztens gefühlt, als sich ein Anfangsverdacht auf ein Prostata-Karzinom nicht bestätigte, der Heimweg vom Arzt durch eine Frühlingswiese mit Kroküssen führte und ich Zuhause „If You Wanted To“ von „The Bygones“ hörte: „Ich halte an etwas fest und es wird zu nichts./Ich schätze, ich habe wirklich meine Zeit verschwendet. Im Lauf der Jahre habe ich mich gefragt, ob es ein Fehler war, mein Herz noch einmal aufs Spiel zu setzen…“)